Clémence GUILLERMAIN, philosophe des sciences, s'intéresse au "style de pensée" de la recherche en biologie du vieillissement. À partir de la littérature scientifique des vingt dernières années, elle analyse la sémantique (concepts utilisés, formulation des théories, …), la manière dont elle s'est construite, et dont elle a pu orienter les travaux du domaine.

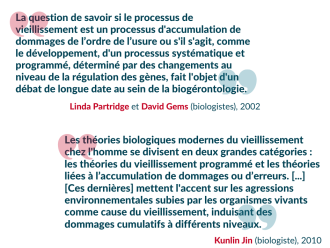

Elle montre que certaines notions classiques de la discipline sont inspirées de représentations profanes du vieillissement, s'avérant plutôt négatives. Ainsi la notion d’usure, récurrente dans la littérature bien qu’elle ne fasse pas l’unanimité, renvoie aux pertes subies par les "parties vitales" composant les cellules et les tissus. Les références aux phénomènes allant dans le sens d’une augmentation sont moins courantes. Autre exemple, la notion d’erreur, régulièrement mobilisée depuis les années 1960, revient à associer aux processus biologiques certaines valeurs (fidélité, précision, perfection) auxquelles ils dérogeraient, causant ainsi le vieillissement ; elle suppose aussi une intention de la part de l’organisme.

Elle montre ensuite que la sémantique reflète une "pathologisation" de ces processus biologiques en empruntant au vocabulaire des maladies pour les décrire (dérégulations, dysfonctionnements, dommages, …), ou en faisant des parallèles directs (i.e. vieillissement et cancers).

Elle constate enfin que les recherches se sont parfois construites autour d'idées, de croyances ou de théories sur le vieillissement ; certaines remontant à l'Antiquité comme l'existence, d'abord intuitive, d'un lien avec l'alimentation, qui est toujours au cœur de nombreux travaux aujourd'hui.

Ainsi, la construction de ce domaine de recherche est singulière ; ses termes et ses thématiques découlant partiellement de représentations sociales, individuelles ou collectives, du vieillissement, au-delà de l'observation neutre de mécanismes. Il en résulte une conception plutôt négative des processus impliqués. Cette conception mérite d’être questionnée si l'on souhaite rendre plus fidèlement compte de leur diversité et des facteurs induisant des vieillissements plus favorables que d'autres.

Chercheuse post-doctorante à Nantes Université (Centre François Viète, UR 1161), elle a réalisé sa thèse au sein du laboratoire SPHERE, à l’Université Paris Cité (UMR 7219).

Références :

- Guillermain, C. (2025) Le vieillissement n’est pas une maladie. PUF. Coll. : Sciences dans la Cité.

- Guillermain, C. (2022). Is there a need for consensus in ageing biology? Biology and Philosophy 37, 49

- Gaille, M., Araneda, M., Dubost, C., Guillermain, C., et al. (2020). Conséquences éthiques et sociales de biomarqueurs prédictifs de la mort chez l’homme - La vieillesse et la mort, problématiques comportementales et sociétales. médecine/sciences, 36(12), 1199-1206.